Geschichte der Geitelder Kirche

Die Historie des Pfarrdorfes Geitelde geht bis ins 13. Jahrhundert auf den Domherr Gebhard von Geitelde in Hildesheim unter dem Stiftspatronat Steterburg zurück. Auch der Bau eine Pfarrkirche lässt sich im 14. Jahrhundert in Dokumenten des Stiftes St. Blasius nachweisen. Dennoch ist über den Bau der ersten Pfarrkirche kaum etwas bekannt.

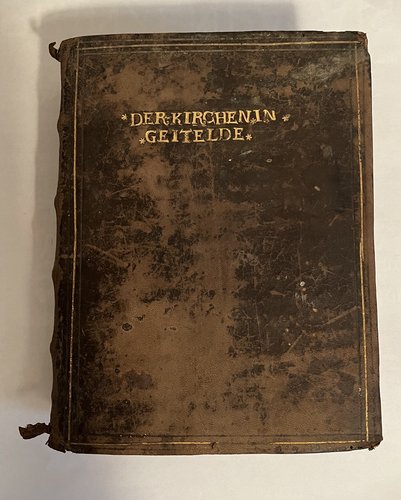

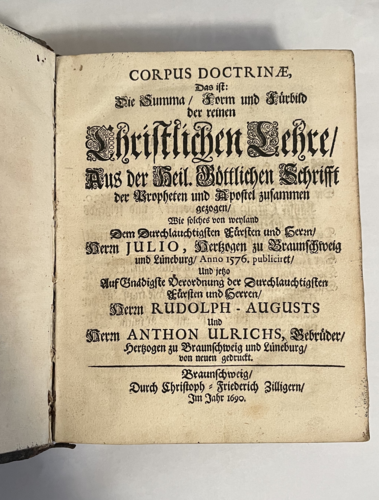

Nach der Reformation gehörte Geitelde mit elf anderen Gemeinden zur Superintendentur Sauingen, später dann Thiede. Bekannt ist auch, dass die Filiale Stiddien damals zu Geitelde eingepfarrt war. Der zweite Kirchenbau war zeitgemäß barock mit Altar und Kreuzgewölbe. Kirchengebäude und Turm wurden aber baufällig und damit abbruchreif. Dennoch gibt es noch Zeugnisse der Kirche aus dieser Zeit. So ist die Kirchenordnung von 1576, die 1690 neu gedruckt wurde, erhalten. Auch Gesangbücher des Herzogtums Braunschweig aus dem 18. Jahrhundert sind ebenfalls noch vorhanden.

Nachdem die zweite Kirche abgerissen wurde, wurde der heutige Kirchenbau 1805 durch Herzog Karl Wilhelm Ferdinand genehmigt, bevor dieser in der Schlacht bei Auerstedt, die in der Niederlage gegen die Franzosen endete, fiel. Ein wichtiges historisches Detail, wenn man die Ausstattung der Kirche beachtet. Der Neubau stammt vom Cammerbaumeister Heinrich Ludwig Rothermundt, der unter anderem auch die Garnison-Schule in Braunschweig gebaut hat. Die Inneneinrichtung ist allerdings eine außergewöhnliche Seltenheit der Zeit und ein Kleinod mit überregionaler Bedeutung. Die frühklassizistischen Emporen und Altarwand mit Einfluss aus dem Empire, der nach der Niederlage von den damaligen französischen Besatzer mitgebracht wurde, stammen von Carl Liebau. Er war Lehrling des berühmten Braunschweiger Hofbaumeister Peter Joseph Krahe, der neben dem heutigen noch erhalten Haus Salve Hospes auch den klassizistischen Vorgängerbau des Schlosses errichtet hat.

Anders als bei vielen späteren klassizistisch anmutenden Kircheneinrichtungen, die in den Nachbargemeinden noch erhalten sind, ist die strenge Schlichtheit und die besondere helle Eleganz der goldenen Leisten und Verzierungen neben dem blassen elfenbeinfarbenden Grundton, die es in dieser Form kein zweites Mal in der Region gibt. Ebenfalls besonders ist die in einer Rotunde liegende Kanzel über einem dreistufigen Altar, die eine eigene verstärkende Akustik für die Predigt bietet. Diese Bauform geht auf die hervorgehobene Stellung der Predigt in der evangelischen Kirche zurück, die nach Martin Luther das gesprochene Wort in den Mittelpunkt des Gottesdienstes stellt.

Die Kirche wurde am 4. Advent 1808 eingeweiht. Seither gab es viele Änderungen im Altarraum, die den typischen Geschmacksveränderungen und Ansprüchen der Epochen Rechnung tragen. Es wurden um 1900, in der kurzen Phase von 10 Jahren, in der der Jugendstil Einzug hielt, weitgehende Malereien und farbliche Umgestaltungen vorgenommen. So wurde in der Rotunde eine üppige Rosenbemalung in dunklen Grün- und Blautönen angelegt und pflanzliche Ornamente an beiden Altarseiten hinzugefügt. Im Gegensatz dazu wurde die Kirche um 1950 mit der dritten Farbgebung in einen schlichteren Zustand als die der Originalfassung „zurückgeführt“ und auch die historischen formgebenden Bemalungen überdeckt. Ebenfalls aus dieser Zeit stammen die goldenen Kerzenständer, die dem Klassizismus mit dem Akanthusblatt angepasst wurden. Die vierte Farbgebung, die wir heute kennen mit einem für den Frühklassizimus zu dominanten Grünton, folgt farblich der Gestaltungvariante um 1950. Sie entstand und entspricht dem Farbwünschen um 1990. Mit ihr wurde auch im Altarraum ein neuer Fußboden verlegt, der dreistufige Altar rüde um zwei Stufen abgesenkt sowie die Abgrenzung zwischen Altarraum und Schiff sowie die geschlossene Seitenbestuhlung herausgerissen.

Wie man an den Grundrissen der Bänke auf der Emporenmitte sieht, war die Kirche zum Zeitpunkt der Einweihung klanglos. Erst 1862/63 mit dem großen bäuerlichen Wohlstand durch die Zuckerrübe bekam die Geitelder Kirche eine Orgel. Auch diese Geschichte ist besonders: Es sollte der erste Orgelneubau des Goslarer Orgelbaumeisters Georg Breust im Braunschweiger Land werden. Nach einem Disput zwischen Gemeinde und Kirchenregierung wurde die Orgel schließlich doch nachträglich genehmigt, nachdem die Gemeinde längst mit der Auftragsvergabe und dem Bau durch den „Orgelbaumeister-Neuling“ begonnen hatte. In ihrer Form war sie die erste romantische Orgel von Breust, die ihm viele nachfolgende Aufträge in den Nachbargemeinden wie u. a. Leiferde und schließlich dem größten Neubau in Beddingen einbrachte. 1973 fiel die romantische Orgel von Geitelde, wie viele Orgeln der Region, der Norddeutschen Orgelbewegung zum Opfer und wurde neobarock in billiger Bauweise durch Reichmann umgestaltet. 2018 wurde die Breust-Orgel historisch saniert und zu ihrem alten Klangbild durch die Orgelbaufirma Bente wieder zurückgebaut und auch dem originalen historischen Farbschema der Kirche angepasst. Mit der Orgelweihe am 01. September 2019 ist sie die einzige komplett historische Breust-Orgel in Braunschweig.

Bemerkenswert ist auch der etwas aus der Kircheninneneinrichtung fallende barocke Taufständer. Er wird dem Bildhauer und Bildschnitzer Anton Detlef Jenner zugeschrieben, der die Hochaltäre der Martinikirche, Magnikirche und des Doms geschaffen hat. Das Taufbecken kann ca. in die Zeit von 1730 eingeordnet werden und wurde schon historisch-bedeutsam publiziert. Wahrscheinlich würde das Taufbecken dunkler und bunter sein, würde man unter der elfenbeinfarbenen Überdeckung nachsehen, die sich in den Kontext der kircheneigenen Farbgebung einpasst.

Es steckt viel Historie und Zeitgeschichte in diesem Gebäude, die auch die Geschichten und Geschehnisse des Dorfes widerspiegelt. Jede Generation und auch jeder ganz persönlich wird Erinnerungen an Ereignisse in und um die Kirche als Mittelpunkt des Dorfes haben. Das tiefgreifendste Erlebnis davon wird wahrscheinlich der Luftangriff von 1944 gewesen sein. Wahrscheinlich haben die Schrecken und die Trauer um die aufgebahrten Opfer in der Kirche das Augenmerk abgewendet vom Augenzeugnis der Zerstörungen derselbigen. Und vieles weitere ,was mit den Zeitzeugen aus unseren Erinnerungen entflieht, hat mittlerweile auf dem Dachboden oder in der Sakristei der Kirche seinen letzten Platz gefunden. Die alten silbernen Kerzenständer vor 1950, wahrscheinlich sogar aus der Vorgängerkirche, die Knabenbänke, der rote Teppich, aber auch historische Bibeln und Gesangsbücher und sogar die zwei schwarzen Decken, die den Pferden bei Beerdigungen übergehängt wurden.